侧脚

“凡立柱,并令柱首微収向内,柱脚微出向外,谓之侧脚。每屋正面(谓柱首东西相向者),随柱之长,每一尺即侧脚一分;若侧面(谓柱首南北相向着),每一尺即侧脚八厘。至角柱,其柱首相向各依本法。(如长短不定,随此加减)”

“凡下侧脚墨,于柱十字墨心里再下直墨,然后截柱脚柱首,各令平正。”

“若楼阁柱侧脚,只以柱以上为则,侧脚上更加侧脚,逐层仿此(塔同)。”

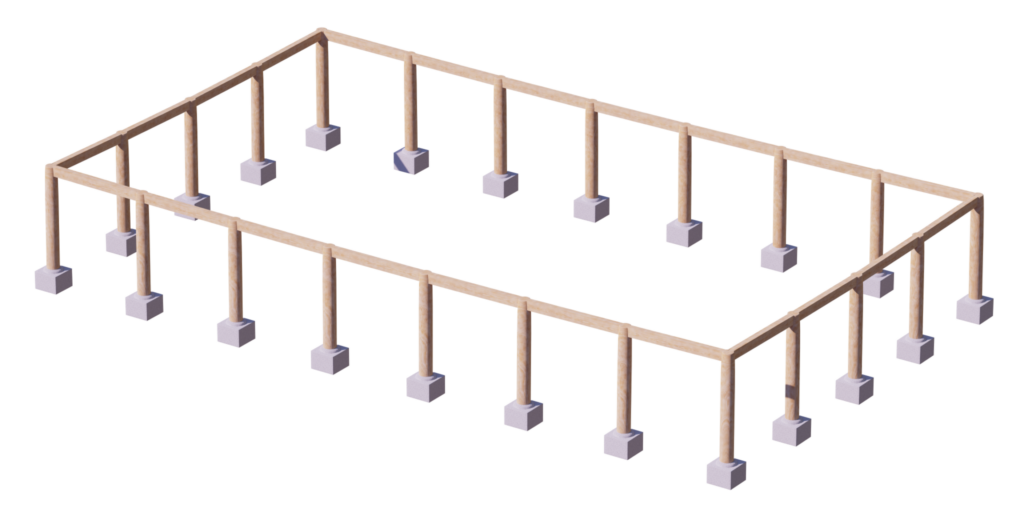

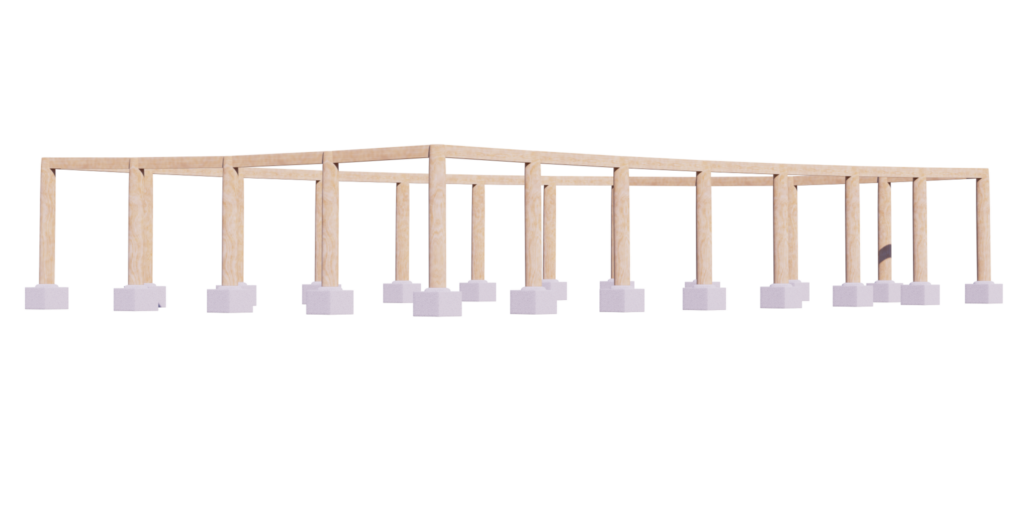

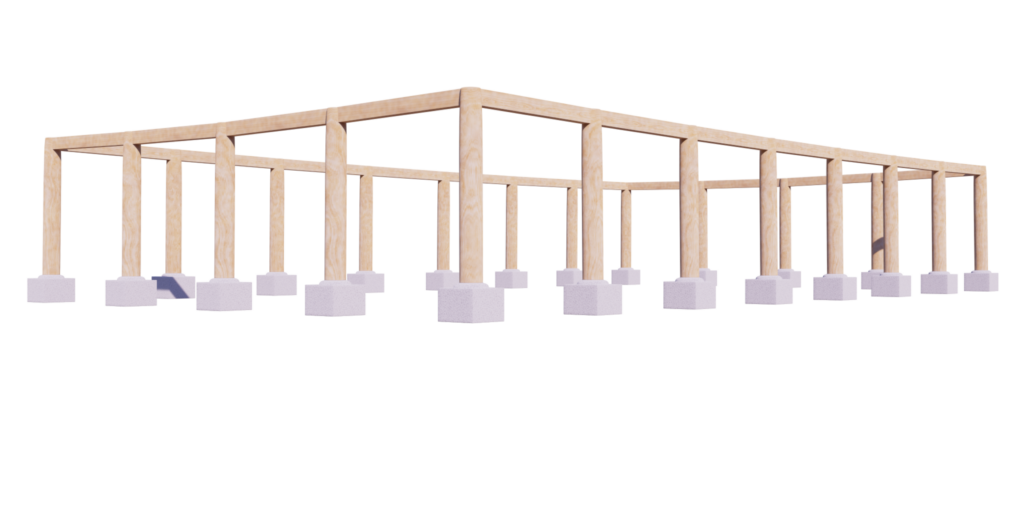

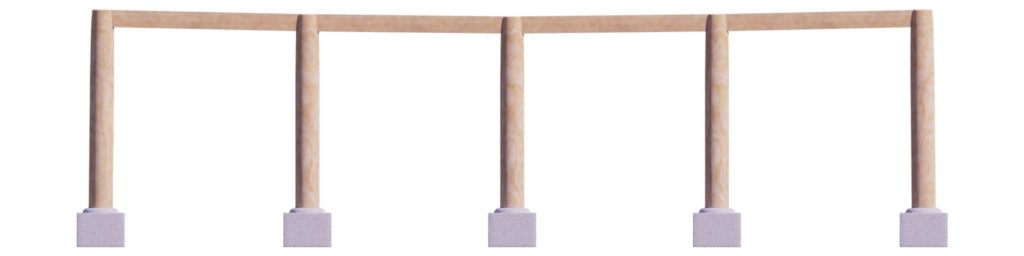

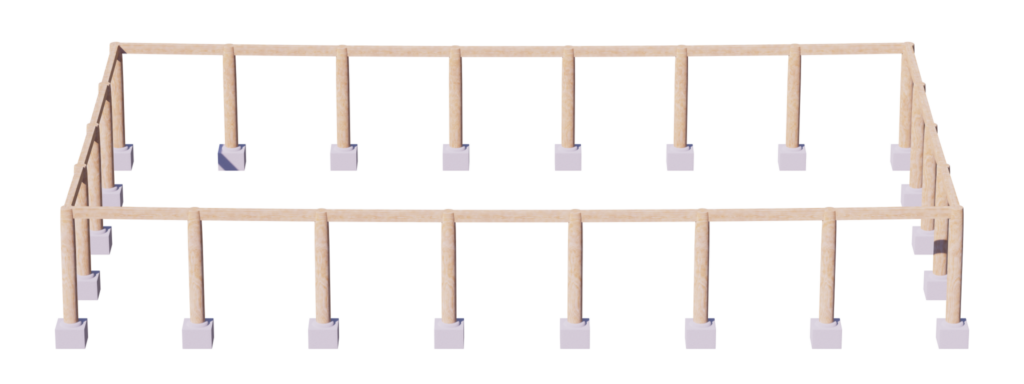

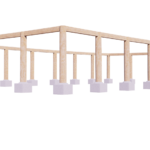

檐柱柱脚微微向外伸出,使柱整体向建筑内侧倾斜,称作侧脚。侧脚的使用可以形成房屋梁架框架底盘略大,柱顶盘略小的形式,在承受铺作和屋顶重量时形成向内挤压的力,使得梁架结构更稳定。

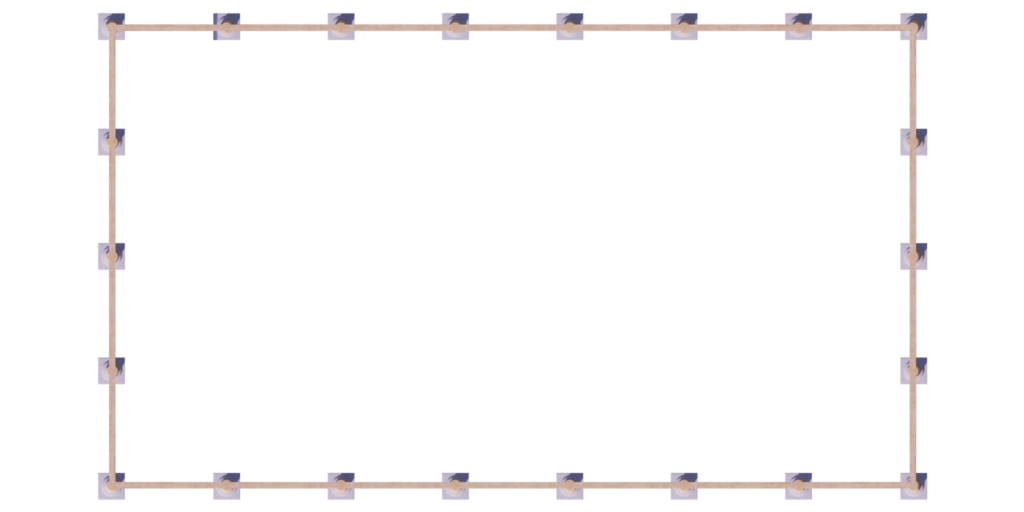

根据《营造法式》规定,房屋正面檐柱柱长每长1尺,则侧脚1分,侧面(也就是山面)檐柱柱长每长1尺,则侧脚8厘。(其中1尺=10寸=100分=1000厘)

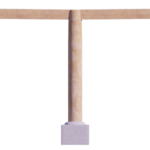

虽然《营造法式》中说“令柱首微収向内,柱脚微出向外”,但根据实际施工便利性分析,柱头是保持位置不变,只是将柱脚向外踢出以达到侧脚。梁思成先生也解释说“‘侧脚’就是以柱首为中心定开间、进深,将柱脚向外‘踢’出去,使‘微出向外’。但原文‘令柱首微収向内,柱脚微出向外’似乎是柱首也向内偏,柱首的中心不在建筑物纵、横柱网的交点上,这样必将会给施工带来麻烦。这种理解是不合理的。”

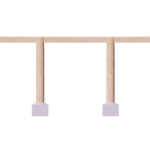

由于存在侧脚,柱是倾斜的,导致柱的柱头上面和柱脚下面平面与地面不是水平的,分别存在1/100和8/1000的斜角,因此在实际施工过程中,需要下“侧脚墨”,并将柱头和柱脚截平,使得柱脚能够与水平的柱础取得完全平正的接触面。

在实际加工中,工匠会在柱身或柱两端面弹墨线用来标记。其中在两端会弹十字墨,交点十字墨心就是柱心。在柱身连接上下对应十字墨弹直墨,用来标记柱身侧面。若无侧脚,则直墨与地面垂直。若要下侧脚墨,则先根据柱长确定侧脚量,然后在柱脚直墨端点处偏移相应尺寸后,再与柱头直墨端点相连弹侧脚墨,则侧脚墨与直墨形成一定角度。当柱脚截平后,侧脚墨与地面垂直。(《营造法式》中对于具体操作未做过多描述,梁思成先生也未对具体操作作明确注释,互联网上也未能找到具体制作过程说明。这里主要参考潘谷西、何建中先生所著《《营造法式》解读》中所描述侧脚墨制作方法,并做适当补充。若有不当之处,望指正)

在阁楼或塔这类多层建筑中,也会使用侧脚。但《营造法式》中对于这类建筑的侧脚描述也不是很清楚,梁思成先生也注释到“这句话的含义不太明确。如按对侧脚的理解,‘柱以上’应改为‘柱上’,是指以逐层的柱首为准来确定梁架等构件尺寸。”

生起

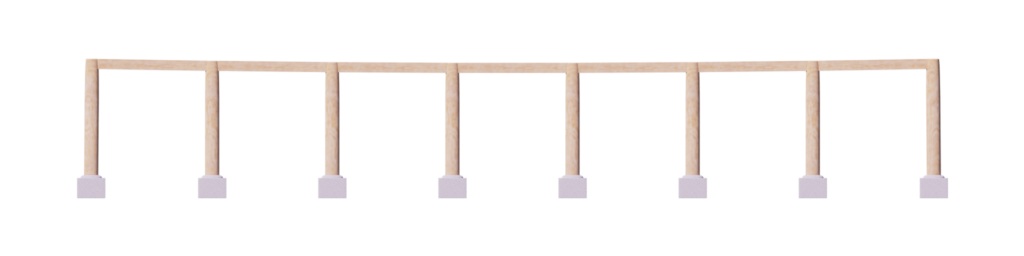

“至角则随间数升起角柱。若十三间殿堂,则角柱比平柱升高一尺二寸(平柱谓当心间两柱也。自平柱叠进向角渐次生起,令势圜和;如逐间大小不同,即随宜加减,他皆仿此)。十一间生高一尺;九间升高八寸;七间生高六寸;五间生高四寸;三间生高二寸。”

檐柱从平柱到角柱逐渐生起增高称为生起,其中当心间两柱称为平柱。檐柱生起不仅能够增加建筑的稳定性,还能使建筑的檐口呈现出柔和优美的曲线。

唐代开始,建筑中出现檐柱生起的做法,宋代建筑则广泛采用生起的做法,这也是宋式建筑的重要特点。再往后明清时期,便不再使用生起,檐口平直,到了近角处才起翘,较为生硬。

根据《营造法式》规定,如果是十三间的殿堂式建筑,则角柱比平柱高1尺2寸,十一间则升高1尺,九间则升高8寸,七间则升高6寸,五间则升高4寸,三间则升高2寸。总结下也就是面阔每增加两间,则角柱生起增加2寸,最少的三间升高2寸。(其中1尺=10寸)

这里有个问题,虽然《营造法式》规定了角柱相对于平柱整体增加高度的规则,但是并没有说明中间每根檐柱应升起的高度。但可根据“令势圜和”的原则来确定每根檐柱对应的升起高度。

另外

结合生起和侧脚我们会发现一个问题,虽然在制作侧脚时,将柱头和柱脚都截平,使得柱脚底面能够与柱础平面完全水平贴合,柱头平面也与地面水平。但由于还存在生起,导致相邻两檐柱柱头表面并不在同一水平高度,这样也会导致在安装阑额和普拍枋时,两端无法与柱头平面完全贴合。实际上由于木材具有一定韧性,且大木加工过程中,木构件尺寸都不是绝对精确,加工精度也不会特别高,工匠也会在组装过程中也会随时根据实际情况对木构件进行现场加工。因此大木作并不是一个十分精确的设计和加工过程,工匠也会随机应变。